どうも『好きな事を、自由気ままに発信しよう!』コジローです。

この度は、ご訪問頂きありがとうございます。

現在世界では新型コロナウイルスが大流行していて、毎日数多くの感染者、死者が出ております。

これは歴史的にも類を見ない未曽有の大災害と言ってもいいでしょう。

現時点での対策として不要不急の外出をせず、人との接触を可能な限り避けることが一番効果的なようです。

今求められるのは、自分達ができることをして感染拡大をみんなで防ぎましょう、と言うこと。

もう一回言います。

自分達ができることをして感染拡大をみんなで防ぎましょう。

コジローからのお願いでした。

さて、秋の信州長野 気まま旅も3日目、最後のパワスポ巡り『信州善光寺』を参拝してきたのでご紹介させていただきま~す。

その秋の信州長野 気まま旅はコチラから👇

※ご注意 この記事のコンテンツは、2019年10月時点での二人の体験・描写なので現在とは、多少内容が違うかもしれませんがご了承ください。

【超・大金運法】あなたの風水にはココが欠けていた!

御朱印って?そのもらい方って?

そもそも御朱印とは何かと言いますと、

御朱印とは、もともと、写経を奉納したあかしとしてお寺からいただく証書を指していました。お寺とご本尊の名前をしたため、当日の日付を入れた半紙に朱で押印してもらうため、「御朱印」と呼ばれてきたという由来があります。現代では、写経を納めなくとも、参拝のしるしとして数百円で御朱印をいただくことができます。

樹木葬辞典より

だそうです。

意外と知らなかったりしますよね。自分はお守りか、お札のようなものだと思っていました。

では、実際に御朱印をもらうには、

1.まずは御朱印帳を購入。

御朱印は、芸能人のサインのように「記念に、Tシャツに入れてください!」などと頼めるものではありません。

2.参拝後、社務所へ行って御朱印をもらう。

参拝のあかしにいただくものですから、寺社へ行ったらまっすぐ社務所に向かうのではなく、まずは落ち着いて参拝することが重要です。お参りもせずに「御朱印をください」と求めるのは、失礼にあたります。

3.御朱印代はお釣りの出ないように準備する。

ほとんどの寺社が300円、500円といった値段設定をしています。しかし、本来はあくまで「気持ち」であり、いくら納めてもよいものです。だからこそ、お釣りをいただくのはあまり褒められることではありません。御朱印をいただくときには小銭を用意し、お釣りが出ないようにしたいものです。

樹木葬辞典より

以上を踏まえ、ありがたみをもって受け取るのがマナーなんですね~

それでは、本編スタートです。

遠くとも一度は参れ善光寺

秋の信州長野 気まま旅も3日目。

湯宿『せきや』から1時間余り車を走らせると、昨日訪れた門前そば屋『藤木庵』をよそにみやの今回行きたい所No.1のパワスポ 『信州善光寺(しんしゅうぜんこうじ)』が見えてきました。

門前そば屋『藤木庵』の記事はコチラから👇

やっと着いた~っ!

今日が快晴で良かった~(# ゚Д゚)

ちょっと、いきなり大声ださないでよねっ!

だって、せっかくの気まま旅に3日間連続雨は嫌すぎるでしょ…

それに『遠くとも一度は参れ善光寺』と言う日に雨はちょっとね(;一_一)

何それ?と、すぐさま突っ込むみや。

え、江戸時代から人々の間で語り継がれてきた言葉で、一度でもいいから善光寺でお参りをすれば極楽往生が約束されるって古くから信じられているらしいです…

コジローにしては博識ね

ど、どうも……コレって、褒められたのかな( ̄▽ ̄;)💦

善光寺専用の駐車場に車を止め、周辺案内図を見ながら「長野駅方面から仁王門、そして善光寺本堂に向かうわよっ!」と、いつになく気合いの入ってるみや。

いつものように、ぼ~~~っとしてたら置いてくわよっ!

ハイッ!(;゚Д゚)

善光寺 三十九宿坊

速足で先を急ぐみや。※石畳が続く参道をしばらく進んでいると…

※境内地入り口から山門下までの400mに渡って敷かれている「石畳」は、正徳四年(1714年)に江戸中橋の大竹屋平兵衛より寄進されたもので、古来より7777枚あるといわれている。

(。´・ω・)ん?

………。

…なんか同じような建物が並んでますけど?

ああ、それは宿坊ねっ!

宿坊⁈

ここでコジローメモ①:善光寺の宿坊

基本的に宿坊は旅館やホテルとは違い、あくまでも寺院にお参りする参拝客にお休みいただくための宿である。

信州善光寺は浄土宗と天台宗2つの宗派の寺院によって管理・運営されていて、浄土宗の大本願、天台宗の大勧進の各住職が善光寺の住職を兼任していたりする。

また天台宗の寺院は大勧進25院、浄土宗の寺院は大本願14坊。この計39院坊にはそれぞれに御堂があって住職がいる。

住職は善光寺如来様へのご奉仕をし、その護持に勤めると共に、全国からの参拝客を迎え入れ、これをもてなすための宿坊を営んでいるのだ。

信州善光寺HPより引用

へ~いつか泊まってみたいな~( ̄▽ ̄;)

あたしは絶対ヤダっ‼

お化け出そうだもんっ……💦

子供かっ‼(;゚Д゚)

善光寺名物『お朝事(おあさじ)』

何といっても善光寺参りの真髄は毎朝行われる『お朝事』に参拝すること。

そのお朝事に、住職はじめ宿坊専属の「公認案内人」が案内してくれる。

『お朝事』に続いて、参拝者の先祖供養や家内安全・商売繁昌などの祈願が行われ、申し込み者は内々陣で法要に参列できる。宿坊で事前に手続きが必要。

宿坊標準料金

| 一泊二食付き | ■個人・・・9,000円(税抜)〜 ■団体(10名様以上)・・・7,000円(税抜)〜 ■休日前、連休、お盆、年末年始・・・上記料金にプラス1,000円(税抜) |

|---|---|

| 食事料金(昼食) | ■個人・・・2,000円(税抜)〜 ■団体(10名様以上)・・・1,500円(税抜)〜 |

| 特別料金 | ■宿坊ごとに特別料金を設定している場合がございます。詳しくは各宿坊の詳細でご確認ください。 |

※上記料金は標準料金となります。宿坊によって料金が異なる場合がございます。

※表示料金は全て税抜き料金となります。別途消費税がかかりますのでご了承ください。

※宿泊、食事ともに予約が必要です。

・宿泊は原則として2人以上です。9日前までにご予約ください。

・精進料理は原則として5人以上です。5日前までにご予約ください。

※高校生以下は団体料金と同じです。

※キャンセル料金は当日100%、前日50%を申し受けます。

☆お申し込み・お問い合わせ先

ご宿泊は善光寺に参拝される方が対象です。ご宿泊の詳細につきましては、善光寺宿坊組合までお電話ください。【善光寺宿坊組合】

■〒380-0851 長野市大字長野元善町491-イ(善光寺事務局内)

■専用電話番号 026-237-7676 / FAX 026-235-2151

■受付時間 毎日午前9時~午後4時30分(12月31日は午後2時まで)

以上、善光寺HPより引用

各宿坊の詳細はコチラから👇

https://www.zenkoji.jp/shukubo_list

善光寺 大本願

ずらり並ぶ善光寺三十九宿坊を右手に見たら、左手にある寺院は善光寺の大本願。

なになに…ひとにぎり地蔵?…御朱印受付所…

みやっ!ここに御朱印があるっ……と言う間に、居なくなっていました。

自分に正直なやつ…( ̄▽ ̄;)

大本願 境内

みやも行ってしまった事だし、ここで大本願境内を簡単にご紹介しま~す。

明照殿

大正3年、法然上人の明照大師号をいただいて建立され、平成20年に改築。

大広間は、経文わり出しの御殿といわれて108畳敷き、正面に善光寺如来が安置され、ここでも法要が行われたり、講演、講習会が催されたりしているが、参拝者の休憩の場にも使われている。

寿光殿

昭和54年造営、第120世一條智光上人が命名された、地上2階、地下1階の御殿です。2階広間の正面祭壇に文化勲章受賞者、北村西望氏力作の聖観世音像が安置されている。

襖絵は、中国桂林市、揚永居画伯の筆により、平成元年7月に完成した中国の伝統芸術に新しい感覚と技法を数多く駆使した大作。小間の襖絵は元日本南画院会長の直原玉青画伯96歳の作品。布教と客殿に使われているが、1階は大本願事務所と応接間、地階は各種の研修および参拝者の休憩の場に。

表書院

表門の正面に位置し、尼公上人が本堂へお上りなど公式行事に使われる。内部は古い型式の広間になっていて、お授けの間とも呼ばれている。

尼公上人が団体参拝者とのお会い、お剃度式(信徒の希望により尼公上人から髪にカミソリをいただいた上、仏さまのお弟子となった法号を授かる儀式)が行われる。 秋のお十夜行事の期間中は、毎夜お説教が行われ、お上人より利剣名号を授かるところでもある。

奥書院

昭和55年再建。総桧造りの御殿で、1階広間は、尼公上人が信徒に会い、御十念を授ける間。2階は、藤花殿貴賓室になっている。

文殊堂

平成元年11月落慶。智恵を司る文殊菩薩と、人々の幸せを願う普賢菩薩を祀っている。現在も受験生の合格祈願、七五三の子ども達の成長祈願に数多くの参拝者で賑わっている。

本誓殿

大本願の本殿。平成8年11月に総桧造りの本堂として再建された。

ご本尊は、善光寺一光三尊阿弥陀如来で、善導大師像、法然上人像をはじめ本田三卿像、歴代お上人の位牌等が安置されている。正面向拝の扁額「本誓殿」は久邇宮朝彦親王の御筆、内部の扁額「大本願」は小松宮彰仁親王の御筆。

毎日の定式法要のほか、特別法要等が厳修、仏前結婚式なども執り行われている。

宝物殿

平成元年4月再建。明治天皇、昭憲皇太后、貞明皇太后、和宮さまなどご歴代皇室の御遺品や二十五菩薩来迎図(浄土宗宝)、市指定文化財(伐折羅大将像・聖徳太子像)、明治維新の廃仏毀釈の折戸隠山内から転入した彫刻などが展示されています。

大本願宝物殿の拝観

●拝観料金 一般:500円、一般団体(10名以上):400円、小中高生:100円、6歳以下 無料

●開館時間 8:00~15:30(受付終了 15:00)

以上、善光寺HPより引用

ここでコジローメモ②:善光寺 大本願

大本願は創建以来、尼公上人をもって住職とし、代々皇室関係の方々が入山している。近世において、尼僧では伊勢・慶光院、熱田・誓願寺とともに日本三上人と言われていたが、今日では大本願の上人様のみが法灯を継承されているとか。また大勧進の貫主(かんす)と共に善光寺住職を兼ねていて、毎朝善光寺本堂で行われるお朝事(お勤め)に出仕されている。

さらに大本願敷地内には、本誓殿・奥書殿・明照殿・表書院・光明閣・寿光殿・宝物殿などの御殿が軒を並べているのだ。

※ちなみに法灯とは、仏法がこの世の闇(やみ)を照らすことを灯火にたとえていう語、また高徳の僧、最高位の僧の意もある。

詳しくはコチラまで👉https://daihongan.or.jp/

善光寺HPより引用

御朱印の数に圧倒

こっち、こっち💦

大本願に入るとすでにみやが御朱印を求めプレハブでできた専用売り場に並んでいました。

やっぱり季節限定は外せないわよね~

どう思う?

どう思うって…いち、にぃ、さん、しぃ…

マジかっ?御朱印ってこんなにあるの⁈(;゚Д゚)

何言ってんのっ

まだまだあるわよ!

みやによると、善光寺境内には大本願、大勧進、本堂はじめ、いろいろな寺・館・塔があり、その場所、授与品所で御朱印の種類が違うらしく、季節限定や諸堂限定を合わせると20種類以上になると言う。

………。

こんなにあって御利益あるのかな…( ̄▽ ̄;)

あるわよっ!

ん~~、金文字はいらないかな~

季節限定と言っても同じようなものだし…

あっ!

そんな御朱印の数に圧倒されていると、あることがぴーんと閃いた。

もしかして、昨日ランチの後に善光寺に寄らなかった理由って…

たくさん御朱印を貰うためかっ(;゚Д゚)

そう大正解っ!

昨日のあの時間では、全部廻りきれなかったでしょ。

こ奴には御利益ないわ……( ̄▽ ̄;)

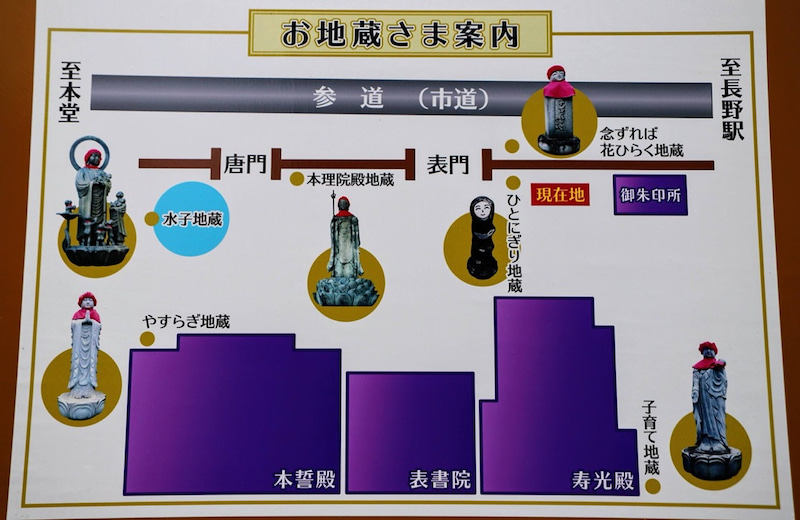

大本願のお地蔵様案内

みやが大本願で頂ける御朱印を待っている間、境内を散策してみる事に。

大本願で何気に目を引くお地蔵様達、案内板が出ていました。

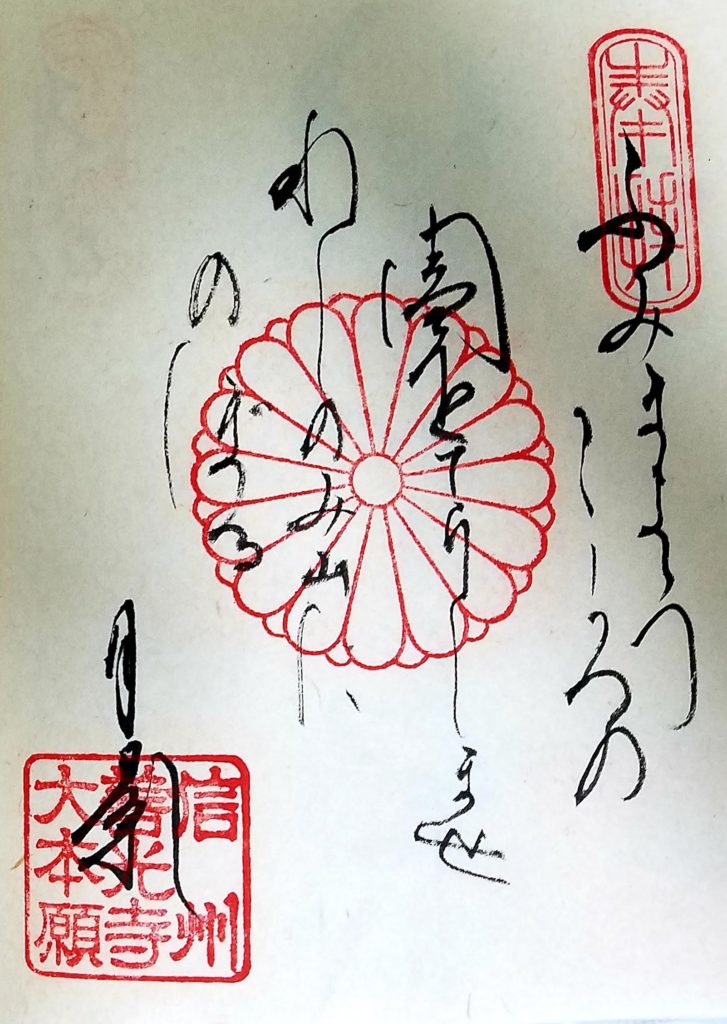

念ずれば花ひらく地蔵

念ずれば花ひらく

苦しいとき

母がいつも口にしていた

このことばを

わたしもいつのころからか

となえるようになった

そうして

そのたびわたしの花が

ふしぎとひとつひとつ

ひらいていった

真民

坂村真民の詩で、幸運を呼ぶために唱えるのではなく、唱えることで心が安らぐということ。

念ずれば花ひらく地蔵様の傍らにあった句なんですが…

ん~~実に奥深いですなぁ~~( ̄▽ ̄;)

本理院殿地蔵

善光寺にあった霊屋には、徳川三代将軍家光の御台所・孝子(本理院殿)の遺骨の一部が納められていたが焼失したため、1832年(天保3年)、大奥18名によってこの場所にこの地蔵尊が奉建されました。

水子供養

毎月23日13時より、大法要があるようです。受付は常日、また23日は12時20分~12時45分まで係員が水子地蔵尊前で受付を行っています。

| 供養の受付 | ||

|---|---|---|

| 日 時 | 毎月23日 13:00~ | |

| 回向料 1霊位 | 塔婆供養 | 500円以上 |

| 特別供養 | 3,000円以上 | |

| 永代供養 | 1万円以上 | |

| 受 付 | 予約制で行っております。 善光寺大本願事務所 電話番号:026-234-0188 |

善光寺HPより引用

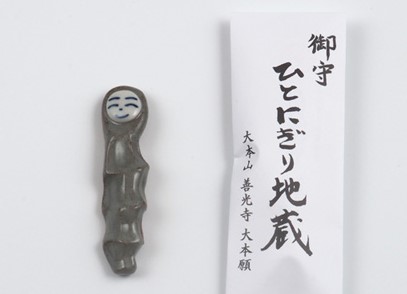

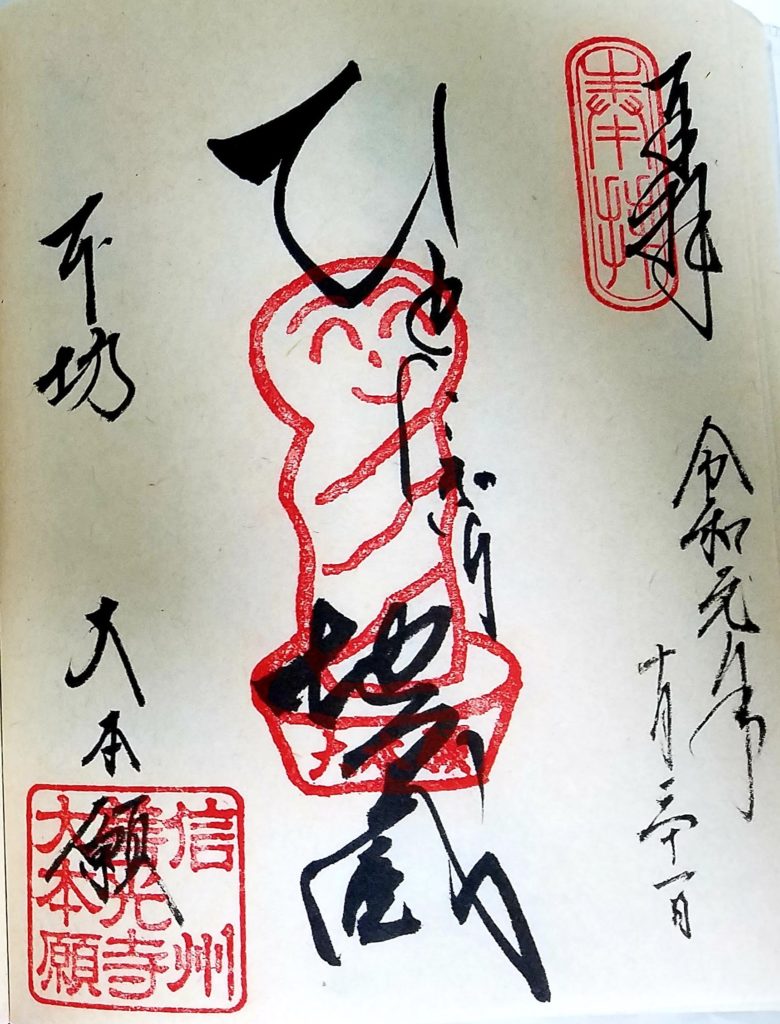

ひとにぎり地蔵

なんか変な形してる……

アホっ!

握りやすいように

指の形に沿ってできてるのよ。

な、なるほど…( ̄▽ ̄;)

不安の時、気持ちが落ち着かない時に左手で握りしめ幸せや目的の成就を願う御守り。心が不思議に安らいでいくそうです。

詳しくはコチラまで👉https://daihongan.or.jp/amulet/

松尾芭蕉の句碑

お地蔵様ではありませんが、松尾芭蕉の句碑があったので載せておきますね。

月影や 四門四宗も 只一つ

元禄元年(1688)『更科紀行』の旅で善光寺を参拝した松尾芭蕉が詠んだ句で、仏法は四門、四宗と分かれていても澄み切った月のように帰するところは一つであると詠んでいます。

善光寺HPより引用

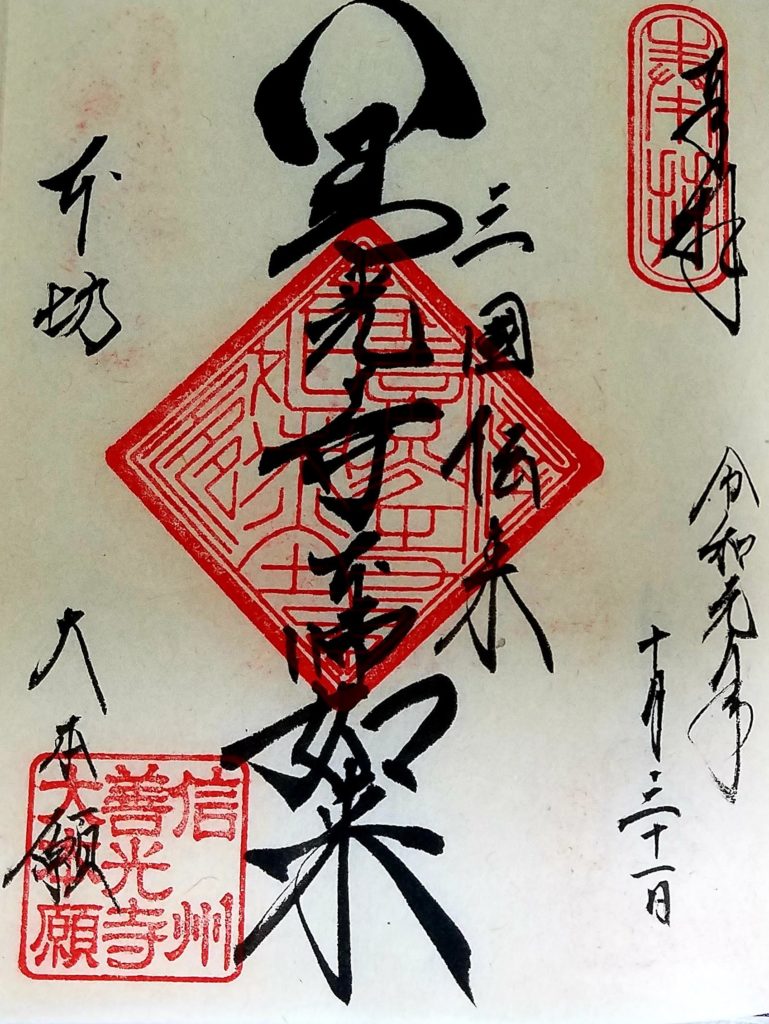

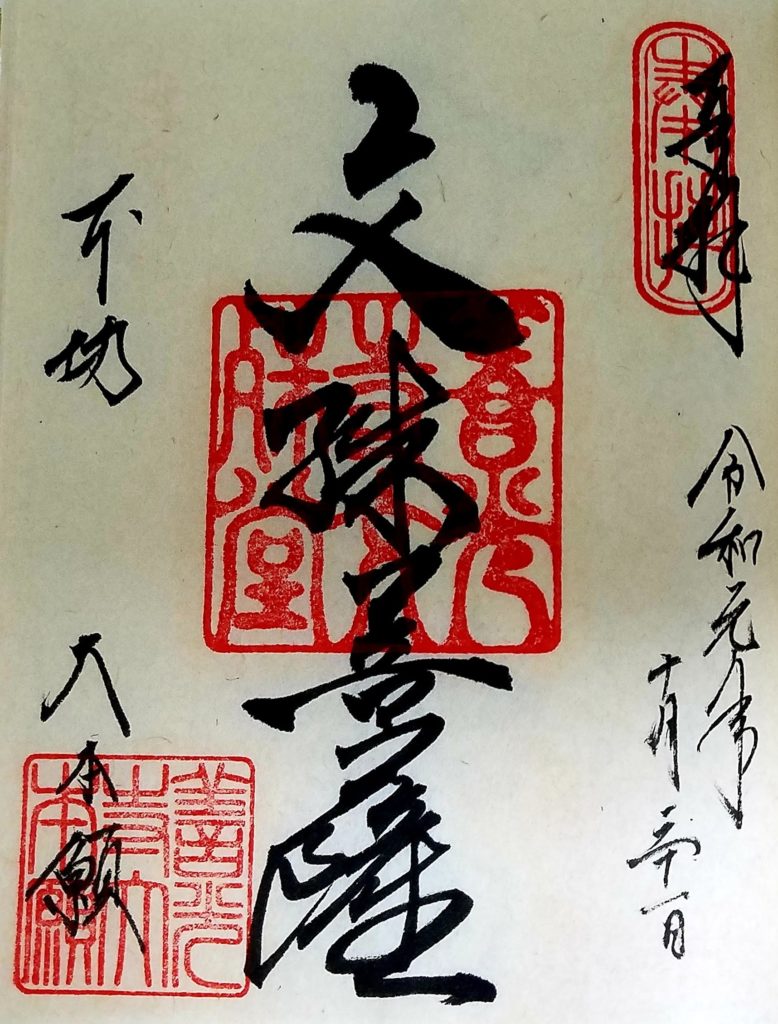

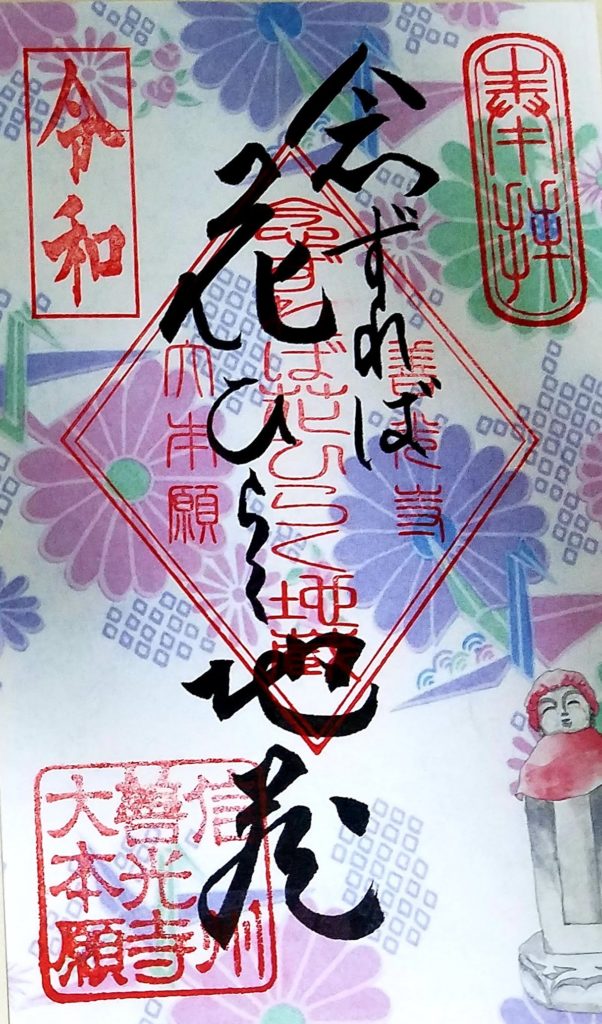

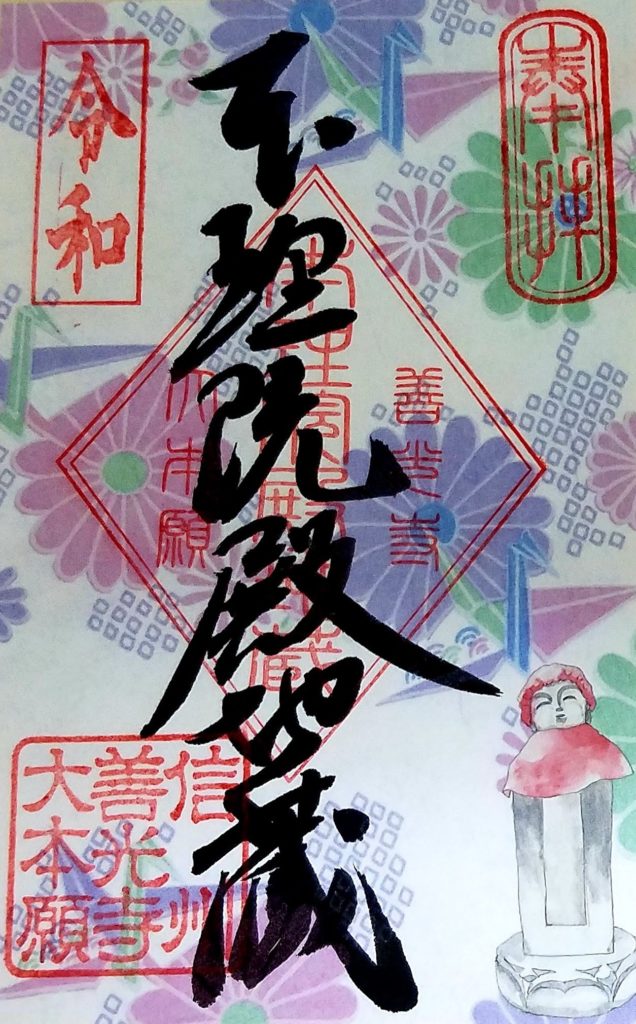

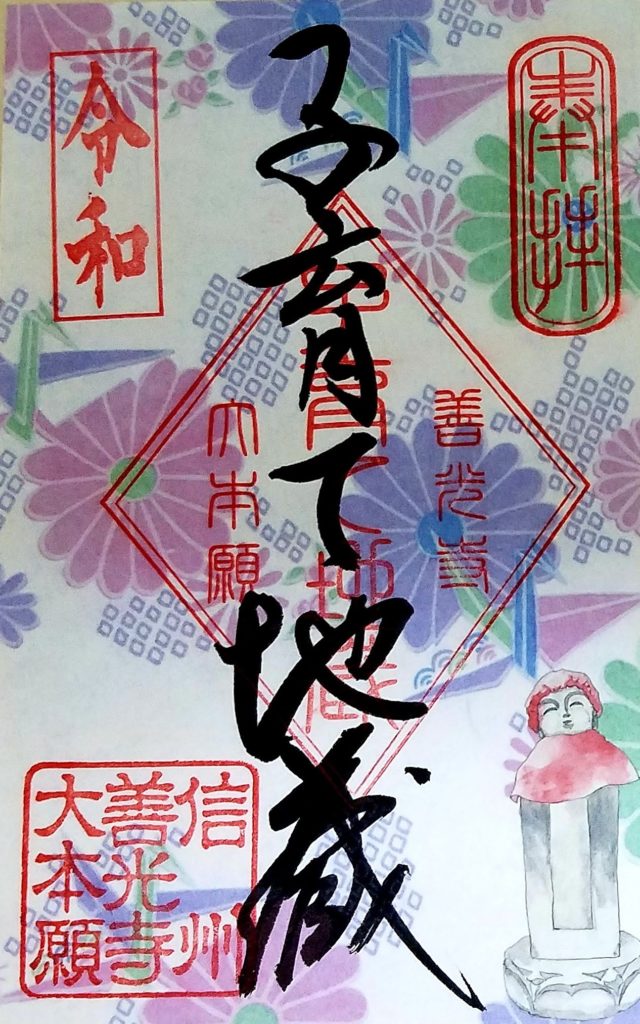

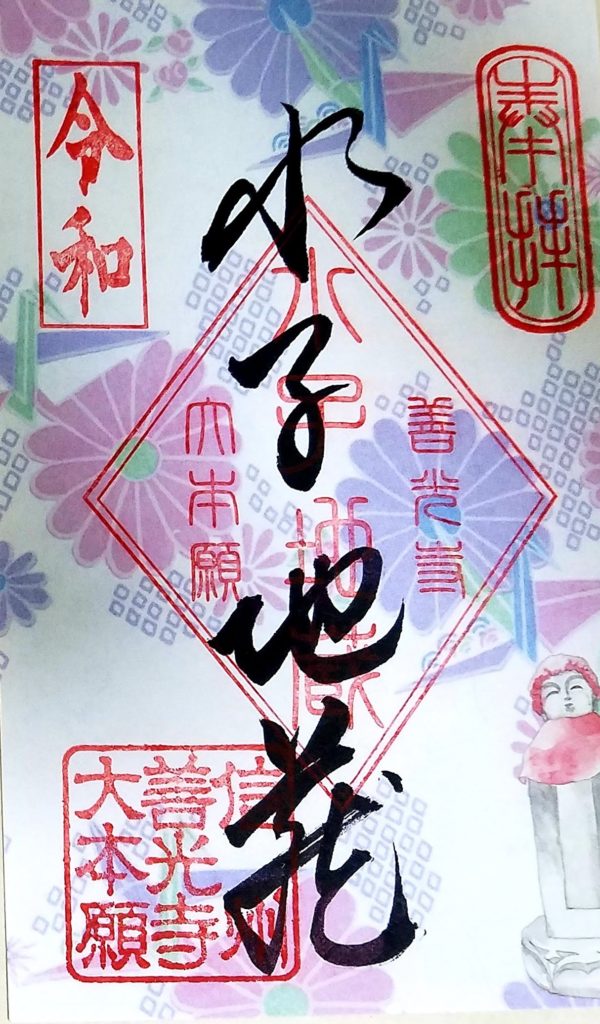

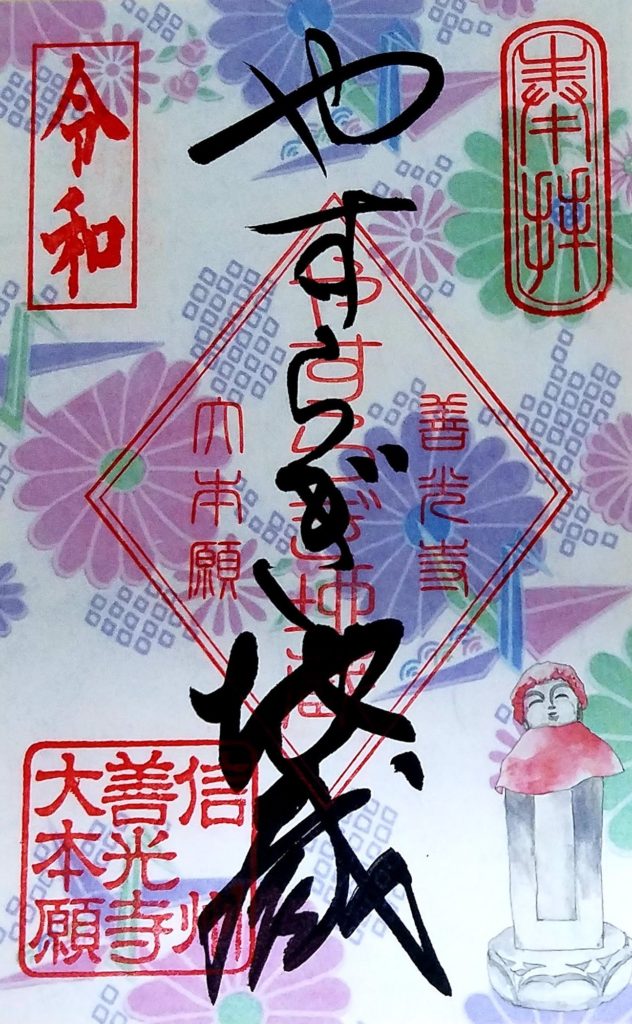

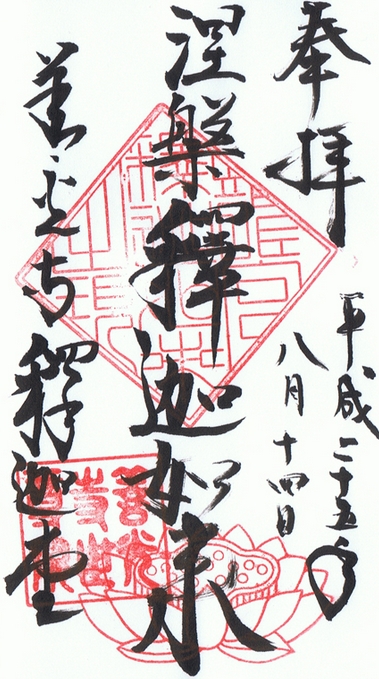

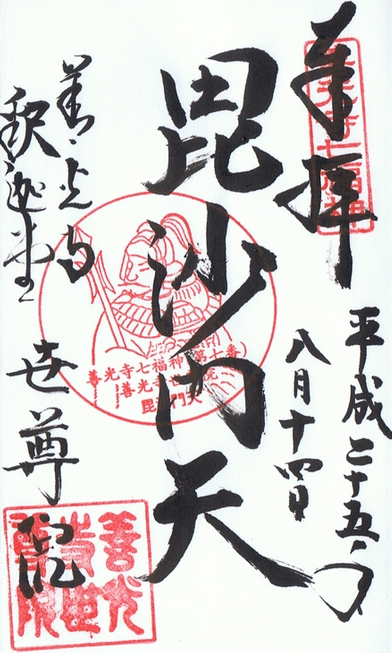

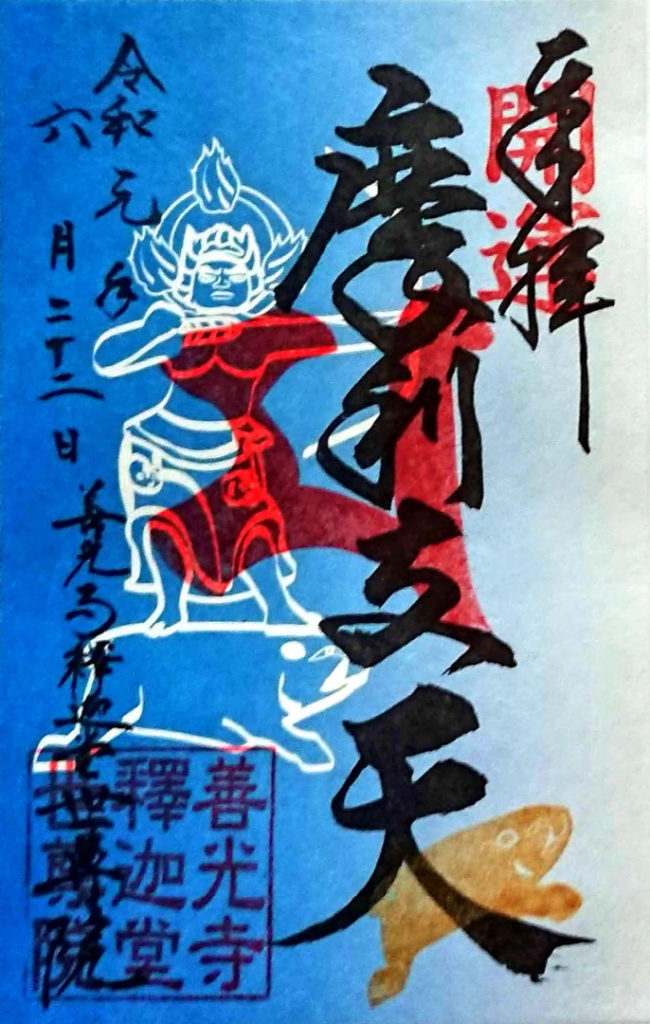

大本願の御朱印

ここで、みやが大本願でいただいた御朱印を公開しま~す🎵

えっ見せるの?

なんか御利益が無くなるような…

まあまあ、固いこと言わずにねっ(´-∀-`;)

それではどうぞ~

大本願 通常御朱印 各300円

※大勧進・本堂と同じ善光寺(御本尊)の御朱印もあり、合計5種類になります。

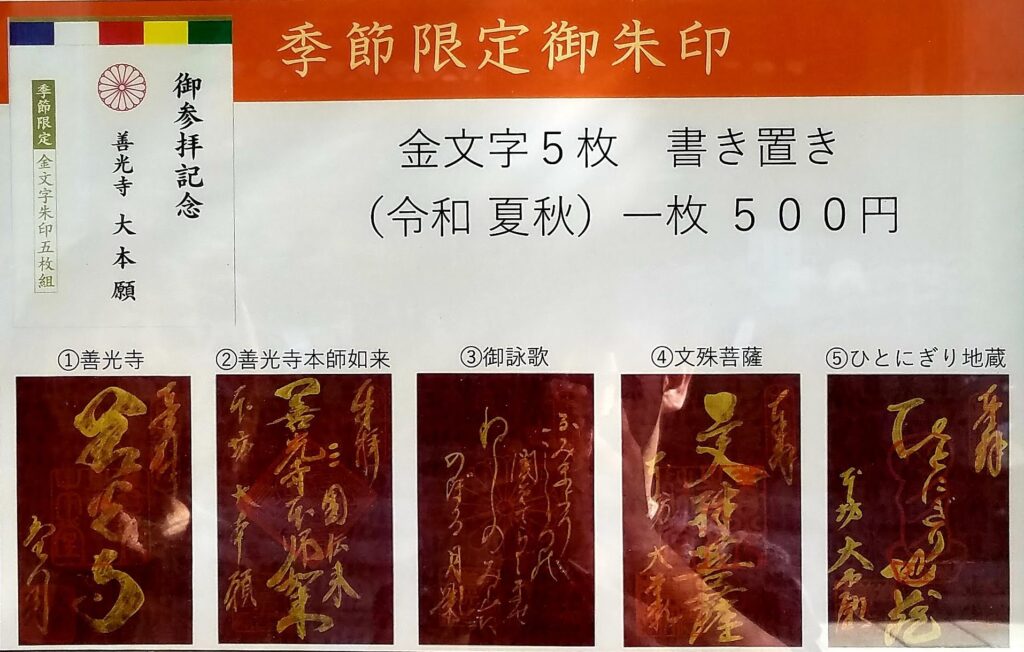

季節限定 大本願内お地蔵様5体(書き置き)各500円

あれっ金色の文字の御朱印は、いただかなかったの?

ん~~通常のと同じだし、色合いがね~

大本願でみやがいただかなかった御朱印はコチラ👇

季節限定 金文字5枚(書き置き)各500円

色合いとか、同じとかそういうの関係あるの?…( ̄▽ ̄;)

あるわよっ!

こういうのは、感じ方…そう

スピリチュアルな問題なのっ!

わ、わかりました…(何か知らんけど、スゴイ迫力あるっ‼(;゚Д゚))

※尚、金文字御朱印は季節によって紙の色が変わるらしい(2019年11月現在はえんじ色でした。)

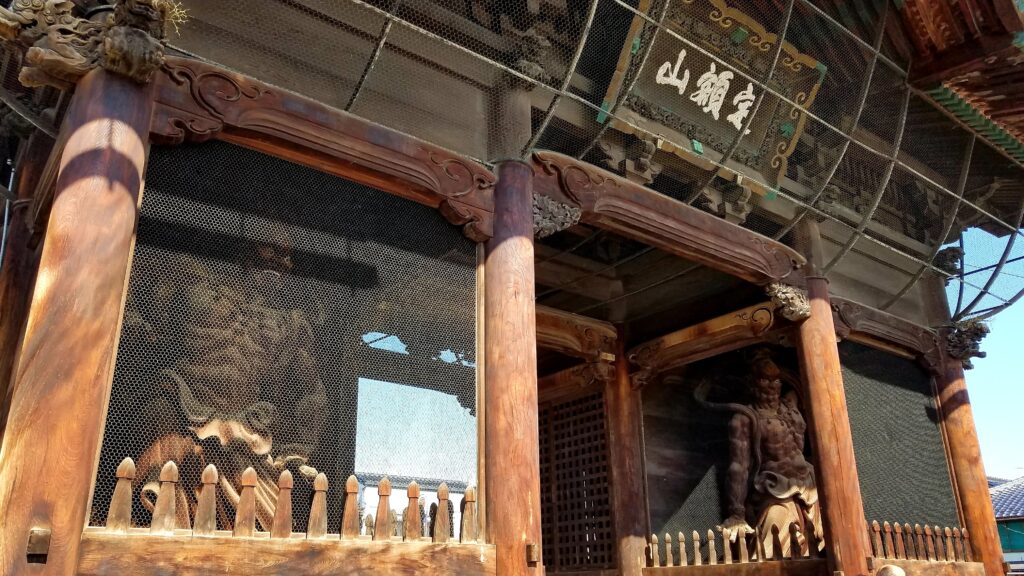

善光寺 仁王門

大本願で数種類の御朱印を頂いてご満悦のみや。

続いて向かうは善光寺大勧進(みや曰く、また違う御朱印があるらしい)。仁王門をくぐり、仲見世通りを抜けた先にあるという。

なんかすごいね~~門もそうだけど、2体の仁王像が迫力ありありだよ(´-∀-`;)

そりゃそうよ~

なんたって善光寺だもんっ!

………。

ここでコジローメモ③:善光寺 仁王門

現在善光寺に立っている仁王門は、大正7年(1918)に建立されてからちょうど100年の節目を迎える。100年というと、意外に短いと思われるかもしれないが、これには善光寺の歴史が関係しているらしい。というのも、善光寺では本堂も含め数度焼失の被害にあっている。仁王門も例外ではなく、過去に二回焼失してしまったという歴史があるのだそうだ。

善光寺HPより引用

善光寺 仲見世通り

仁王門を抜け、善光寺の仲見世通りにやって来た。せっかくなのでちょっと寄り道して行こうとみや。

なんかすごいね~~平日なのに、この賑わい(´-∀-`;)

そりゃそうよ~

なんたって善光寺だもんっ!

………。

お蕎麦屋さんかな~~なんか美味しそうだよ~(´-∀-`;)

創業文久元年だって、なんかすごいね~~

そりゃそうよ~

なんたって善光寺だもんっ!

………。

善光寺でカフェ⁈、自家製ジェラートだってっ!なんか美味しそう~~( ̄▽ ̄;)

そりゃそうよ~

なんたって善光寺だもんっ!

………。

……このお店は善光寺っぽくお守りや数珠が、いっぱいだ~~( ̄▽ ̄;)

そりゃそうよ~

なんたって善光寺だもんっ!

そこはあってるんかいっ‼(;゚Д゚)

なんやかんやで仲見世通りを散策しながらの道中。

お腹が空いたみやが、ちょうどいいから何か食べて行こうと提案。

なんかコジローに付き合ってたら、お腹空いてきちゃった…

あんたが言うか……(~_~;)

名物そばクレープ「九九や旬粋」

しばらく歩き、ここにしようと決めたお店は「九九や旬粋」

珍しい蕎麦のクレープがあると言うのでみやが即決。

あたしコレ、バナナとチョコのホイップクリームっ!

みやは人気No.1を選んだかー

自分は、え~~っと

なになに…炭火焼チキンとトマト味噌チーズ⁈

なんちゅう組み合わせ!気になる~~

だがしかし~~このチョリソーとサルサソースのチーズサラダも捨てがたいよ~~( ̄▽ ̄;)

ん、そうかっ!このさいクレープではなくガレットでも………

早くするっ💢

炭火焼チキンとトマト味噌チーズのクレープで……(~_~;)

ほどなくして、注文したクレープが出来上がってきました。

ん~~、見た目は普通のクレープだよね…

ではさっそく、ひとくちパクリっ!

美味しいコレっ💗

炭火焼チキンがトマト味噌チーズのコクと相性バッチリ!

そしてクレープ生地から香る蕎麦の風味も、嫌味がなくアクセントになってイイ感じ💗

間違いなくコレは珠玉の蕎麦クレープですね。

バナナとチョコのホイップクリームも美味しいよっ💗

どうやらみやも満足したみたいです。

九九や旬粋

〒380-0851

長野県長野市元善町486 善光寺仲見世通り駒返り橋前

TEL.026-235-5557

FAX.026-235-5155

午前8:00~午後6:00

※営業時間は善光寺で開催されるイベントに応じて変更することがあります。詳細は店舗までお問い合わせください。

追記:2020年6月にテイクアウトコーナーが fruit & crepe do lette(フルーツ&クレープ ドレッタ)に変わりました。現在コジローとみやが食べました、そばクレープは提供しておりません。また記事中に掲載させていただいたザワックカフェも、cafe dolette カフェドレッタに変わりました事をお知らせします。大変申し訳ございませんでした。

唐辛子専門店「八幡屋礒五郎」

寄り道ついでに善光寺の仲見世通りと言えば、やはりココ👇『八幡屋礒五郎 本店』ではないでしょうか。

ここでコジローメモ④:八幡屋礒五郎 本店

善光寺のお膝元、大門町に位置する本店は、八幡屋礒五郎の270年の歴史を伝える発信基地。七代・栄助が昭和27年にここに拠点を構え、平成20年に全面改装を行った。七味缶をはじめとする全商品のラインナップを販売するほか、お客様のお好みに合わせた七味の調合サービスを行っている。またテイクアウトが可能な「スパイス・ジェラート」も好評らしい。

八幡屋礒五郎本店HPより引用

👆は、お土産用に買った信州・長登屋の七味煎餅。程よい辛さがクセになる珠玉の逸品。小分けにもなっているのでお土産にも最適です。

八幡屋礒五郎 本店

本店長野県長野市大門町83

営業時間:午前9時~午後6時30分

定休日:なし(無休)

詳細はコチラから👇

https://yawataya.co.jp/store/honten.php

延命地蔵尊~釈迦堂(世尊院)

善光寺仁王門から仲見世通りを少し歩いた左手に、延命地蔵尊という仏像があり、そばには「如来堂旧地」という石碑が立っていました。

ここでコジローメモ⑤:延命地蔵尊(如来堂跡)

仲見世通り中央西側に「如来堂旧地」という石碑がある。この地は善光寺草創以来、本尊壇があった場所であり、延命地蔵尊は現本堂落成から5年後の正徳二年(1712年)に造立された。当時の地蔵尊はその後の災害や供出により現存していないが、現在は昭和二十四年に復興された地蔵尊が安置されている。ちなみに如来堂とは、現在の善光寺の本堂にあたるので、昔はこの延命地蔵尊の場所に善光寺の本堂があったということなのだ。

善光寺HPより引用

ん~~ん、なんか周りが商店街だから気付かないで通り過ぎそうじゃない……( ̄▽ ̄;)

コジロー罰当たりっ!

ほっとけっ(;゚Д゚)

ここで、立ち寄らなかったのですが延命地蔵尊を左に見て、仲見世通りの右路地を少し歩いた先に世尊院(釈迦堂)という院があるのでご紹介します。

世尊院は善光寺山内にある大勧進25院の一つで、本尊に釈迦涅槃像を安置しているため釈迦堂とも呼ばれているそうです。

世尊院の小御堂である釈迦堂の御本尊は、鎌倉時代の作とされる我が国唯一の等身大(1.66メートル)の銅造釈迦涅槃像。戦国時代には善光寺の御本尊様・御三卿像・御印文と共に全国を流転した。

童子を乗せた龍神が姿を現している井戸は花ヶ池と呼ばれ、善光寺の旧本堂が延命地蔵尊がある場所にあった頃、善光寺如来の閼伽の水(お供えする水)として使用されていたと伝えられている。善光寺七池の一つ。

善光寺HPより引用

釈迦堂の限定御朱印

実はここにも限定御朱印があったのですが、立ち寄らなかった、と言うより釈迦堂が仲見世通りの裏路地にあったので全然気がつきませんでした(笑)。

釈迦堂の御朱印(例)各300円

釈迦堂の限定御朱印(例)

※👆の画像は引用です。

まぁこれもみやの日頃の行いのせいでしょう。

後で気づいたみやの悔しがりと言ったらもう………

最高ですねっ🎵

そう、極楽浄土に行きたいのねっ💢!

まだ行きたくないです………(-_-;)

善光寺 参道

そばクレープで小腹を満たし、八幡屋礒五郎 本店でお土産を物色した二人。時間も時間なので仲見世通りを後にし、次の目的地へ行こうとあいなった。

駒返り橋

(。´・ω・)ん?

参道入り口にある長さ1~2メートルの石橋を渡ろうと、何気に目に止まった不思議な穴。

なんか穴が開いてる……

ハッ!まさか手抜き工事っ⁈(;゚Д゚)

アホっ!

それは由緒正しい馬蹄の跡よ。

馬蹄の跡?

ここでコジローメモ⑥:駒返り橋

仲見世通りが終わり、山門へ進む参道の入り口にある石橋は、建久八年(1197年)源頼朝が善光寺を参詣した時に、馬の蹄が穴に挟まってしまった為に駒を返したという話から「駒返り橋」と呼ばれ、その馬蹄の凹みは現在も「駒返り橋」の左側に見ることができる。

善光寺HPより引用

と言うことは、源頼朝はここから歩いて参拝したのかな…( ̄▽ ̄;)

えっ?……まさかね💦

この時、コジローの思い付きに意外とそうかもっ!と思うみやであった。

六地蔵~濡れ仏

「駒返り橋」を渡ると、すぐに善光寺の山門が見えてきた。

また何かの門があるよ。今度のは遠くから見てもすごく大きいんですけど…( ̄▽ ̄;)

善光寺の山門よ。

あれを抜ければ本堂ね。

…の前に御朱印を頂きに大勧進に行くと言うみや。

そんな中、

あれっ?同じようなお地蔵様が並んでるよ(;゚Д゚)

たしかあれは……六地蔵ね。

六地蔵?

パンフレット片手に、しょうがないわねっ!と言わんばかりに、みやが答える。

ここでコジローメモ⑦:六地蔵

宝暦九年(1759年)に浅草天王町祐昌が願主となって造立されましたが、昭和十九年に金物供出に出されてしまいました。現在の六地蔵は昭和二十九年に再興されたものです。六地蔵の六とは「六道」のことで、「六道」とは、地獄界・餓鬼界・畜生界・修羅界・人界・天界の6つの世界を表し、迷い人や苦しんでいる人を救済してくれると言われている。また一番右のお地蔵様は他のお地蔵様と違い台座から足を出している。これは、このお地蔵様が地獄界を担当しており、誰かが地獄へ落ちそうになったら、すぐに駆けつけることができるようにと片足を外に出しているのだそうだ。

善光寺HPより引用

ほんとだ、一体だけ片足出してるお地蔵様がいる( ̄▽ ̄;)

へぇ~~じゃあ、このすぐおとなりに鎮座するお地蔵様は六地蔵の親分さんですか?( ̄▽ ̄;)

バカっ違うわよ!

それは、え~~っとぬれ仏ね。

ぬれ仏って💦

ここでコジローメモ⑧:ぬれ仏

享保七年(1722年)に善光寺聖・法誉円信が全国から喜捨を集めて造立した延命地蔵尊。「江戸の大火(天和の大火)」を出したといわれる八百屋お七の霊を慰めたものという伝承が伝えられているため、俗に「八百屋お七のぬれ仏」とも呼ばれている。

善光寺HPより引用

八百屋お七の霊を慰めたものって…なんか怖いわね、とみや。

自分はみやの方が十分怖いけどね…(;゚Д゚)

何か言ったっ!💢

コメント