善光寺 大勧進

なんやかんやで、ようやく大勧進までやって来た二人。

ていうか、善光寺ってこんなに広いのね……(;^ω^)

あのね、まだ参道なんだけど~

さっきも言ったけど、山門を抜けた先が本堂。本当の意味での善光寺よっ!

だからまだ半分しか来てないわ、とみや。

まだ半分ってっ!(;゚Д゚)

御朱印いただいてくるから

コジローはその辺、見学してなよっ!

あ、はいはい…

言いながら橋を渡り、大門の奥へと消えていくみや。

う~~ん( ̄ー ̄*|||

御朱印って、そんなにいっぱい集めるものなのか……

あらためて不思議に思うコジローでした。

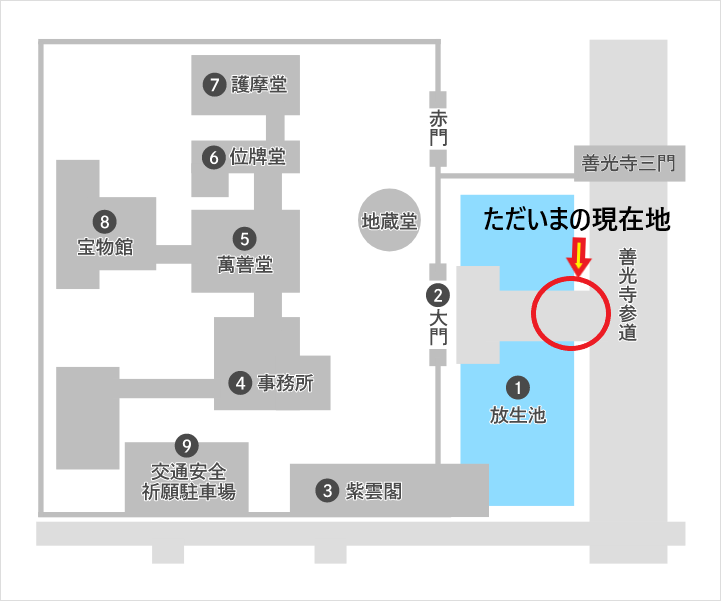

大勧進 境内

みやが御朱印集めに行ってしまったので、大勧進の境内を御紹介していきますね。

👇の簡易MAPを参考にしてもらえれば幸いです。

ここでコジローメモ⑨:善光寺 大勧進

善光寺大勧進(だいかんじん)は天台宗の大本山で、山内25院の本坊。大勧進は大本願と共に善光寺の運営にあたり、住職は貫主(かんす)と呼ばれ、大本願の上人と同じく善光寺の住職を勤めている。

戦国の世には武田信玄と上杉謙信が川中島での決戦の際、善光寺如来は武田信玄によって甲斐に移され、武田氏滅亡後は各地を転々とする中、本尊不在の寺地を守ったのは大勧進の僧であり、大本願の尼僧は善光寺如来に付き従っていた。そのため大勧進には、武田信玄と上杉謙信の位牌が納められているらしい。また「勧進」とはお寺の役職名で「寄付を集める係」と言う意味だそうだ。

大勧進HPより引用

放生池

(。´・ω・)ん?

歴史ある荘厳な大門を抜けようと橋を渡りかけた時、池の中に何かが…

亀だっ、亀がいるっ!

ここでコジローメモ⑩:放生池

天明大飢餓(1783~87)の際、大勧進第80世等順大僧正は窮民救済のため善光寺の蔵米を全て施し飢餓から救った。この放生池は、救われた民衆が等順大僧正への恩に報いるために築造された。また仏教の不殺生の戒めに基づいて生き物を池に放し、慈悲の実践を意味する極楽へ行く儀式「放生会」のための池としても言われている。通称「亀の池」と親しまれており 鯉、すっぽん、亀など沢山放たれている。他にも夏に綺麗な花を咲かせる大賀蓮(おおがはす)は、大賀一郎博士によって発見された2000年前の蓮の種子を発芽させ開花させたものらしい。昭和45年(1970年)十日町観蓮会より寄贈されたそうだ。

大勧進HPより引用

萬善堂

大勧進の本堂で十一間四面の御堂で正面に本尊善光寺如来、左に永代過去帳、右に開山本田善光、弥生、善佐を安置している。

聖観音縁日 毎月18日 13:00~

この日に参詣すると、大きな功徳があると言われている。

また、水子観音の供養もここより。

供養料 10,000円~

大勧進HPより引用

位牌堂

諸国信者の位牌十万体が安置されている御堂。 NHKで放映された武田信玄・上杉謙信の位牌は現在、第一 宝物館に安置されている。

大勧進HPより引用

護摩堂

大勧進にある護摩堂は、※日本三大不動尊の一つとされている。護摩堂の御本尊である不動明王は天台宗門派の祖である円珍の手により作られたとされ、不動明王の隣には愛染明王、元三大師の像も安置されている。

※日本三大不動尊は諸説あります。

護摩堂では、護摩祈祷を毎日5回行っています。

※👇を参考にしてもらえれば幸いです。

不動尊縁日(貫主・大僧正・僧侶が護摩を焚きます)

毎月28日

祈願時刻 10:00 11:30 13:00 14:30

祈願項目 家内安全・厄除け・身体健全・良縁成就・交通安全・安産成就など

祈願料 3,000円より

大護摩祈願(貫主・大僧正が護摩を焚きます)

祈願項目 社運隆昌・商売繁昌・工事安全など

祈願料 50,000円より

特別祈願(貫主・大僧正が護摩を焚きます)

初護摩祈願

1月1日

祈願時刻 午前2時

祈願料 3,000円より

正月護摩祈願

1月1日~1月5日

祈願時刻

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 の6回

祈願料 3,000円より

普通護摩祈願

祈願時刻

9:00 10:30 11:30 13:00 14:30 の毎日5回

祈願項目 家内安全・厄除け・身体健全・入試合格・就職成就など

祈願料 3,000円より

長寿の祝い祈願(還暦・古希・喜寿・傘寿・米寿・白寿)

祈願料 5,000円より

交通安全祈願(お札・お守り・ステッカー付)

(車のお払い)

祈願料 5,000円より

安産成就祈願(お札・お守り付)

祈願料 5,000円より

初まいり祈願(お札・お守り付)

祈願料 5,000円より

七五三祈願(千歳あめ・お札・お守り・記念写真付)

10月1日~11月30日

祈願料 6,000円

十三参り(お札・お守り・記念写真付)

3月15日~4月30日

祈願料 6,000円

ここでコジローメモ⑪:護摩堂の回向柱

大勧進では7年に一度善光寺御開帳のおり、護摩堂の前に「回向柱」が建つ。これは不動明王と紐で結ばれていて、この柱に触れると不動明王に触ったと同じになるということから「結縁柱」とも言われている。また御開帳期間が終了すると、回向柱を削った木片でできた、数量限定の「不動尊結縁柱御守り」を販売している。

大勧進HPより引用

大勧進HPより引用

地蔵八角円堂&不動明王の剣

「地蔵八角円堂」はその名の通り八角形の形の御堂です。金色に彩られた堂内には延命福徳地蔵菩薩(えんめいふくとくぼさつ)と言われるお地蔵様がまつられています。

この御堂の前には、不動明王の降魔の利剣である「三鈷剣(さんこけん)」と呼ばれる巨大な剣が建っており、傍には不動明王の従者、矜羯童子(こんがらどうじ)と制多迦童子(せいたかどうじ)の像があります。

大勧進HPより引用

宝物館

宝物館には善光寺に関する貴重な史料や宝物が多数あり、その数は三千数百点にもおよんでいる。また宝物館には常時150点ほどが展示され、時々入れかえられて展示されている。そしてもともと「位牌堂」に置かれていた武田信玄と上杉謙信の位牌は現在、この宝物館で並べて置かれている。

大勧進 宝物館

| 開館時間 | 8:00~14:30 |

|---|---|

| 入館料 | 一般(高校生以上)500円、中学生以下無料 |

| 休館日 | 年中無休 |

| 主な収蔵品 | 日本最古の設計図といわれる善光寺造営図、重要文化財の源氏物語事書、重要美術品の青銅製鍍金五鈷杵、善光寺古瓦、古筆大手鑑、仏像・仏具 |

| 交通案内 | 長野電鉄善光寺下駅から徒歩15分、JR長野駅から車で10分、上信越自動車道長野IC・須坂長野東ICから車で30分 |

| 駐車場 | 無 |

大勧進HPより引用

紫雲閣

平成8年秋に新築された客殿。200畳の大広間は500人の収容が可能。中林梧竹の扁額(横6m)「天華法界」は一見の価値あり。紫雲閣は単に客殿としてだけでなく、茶会やコンベンションホール、エキシビジョンホールとして使われている。特に長野冬季オリンピックでは和室の利用が諸外国の人々に大変喜ばれた。また仏前結婚式場としても注目されている。広い式場で親族他友人達も参加でき、何より大僧正直筆の色紙がプレゼントされることが人気だそうだ。

その他、「沈香亭(ちんこうてい)」という茶室や紫雲閣では、毎月3日に茶会が開かれています。

※4~10月の日曜・祝祭日は、茶席と宝物館の入館料のセット券が500円で販売されている。

大勧進HPより引用

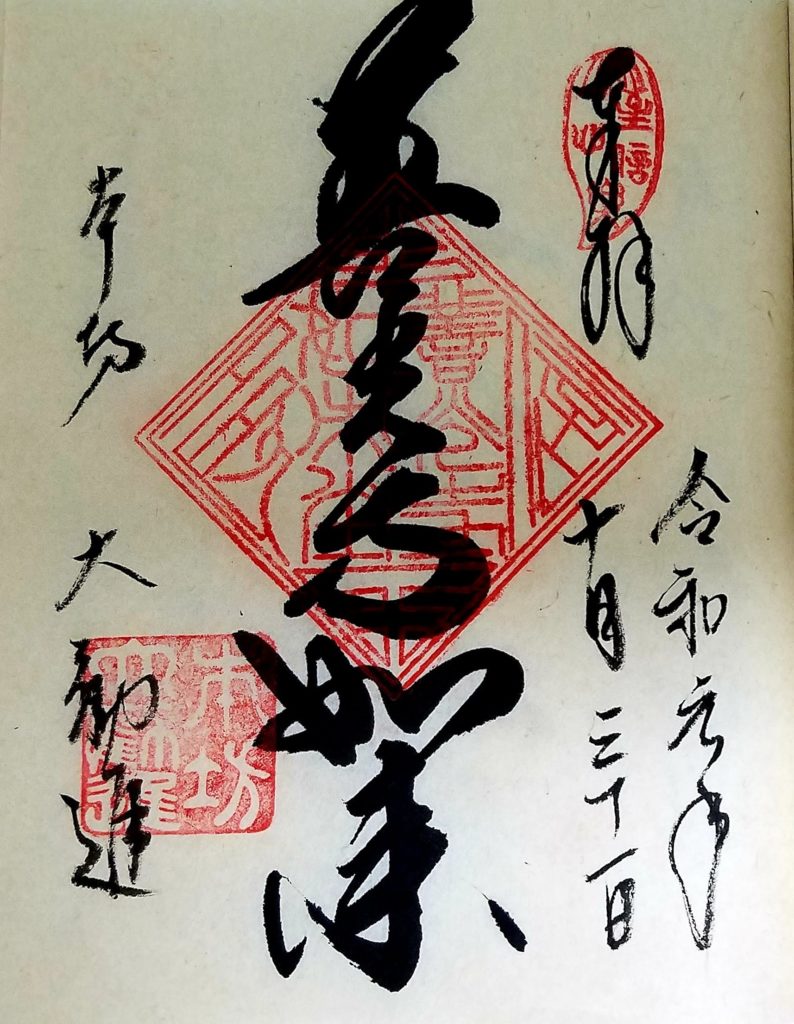

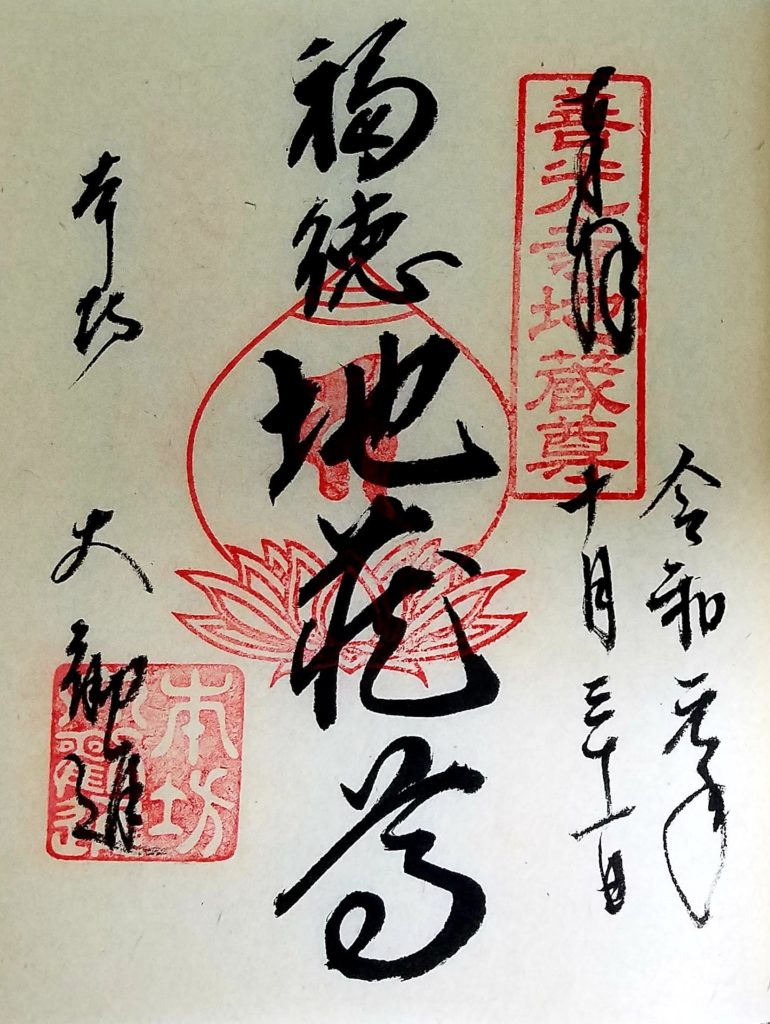

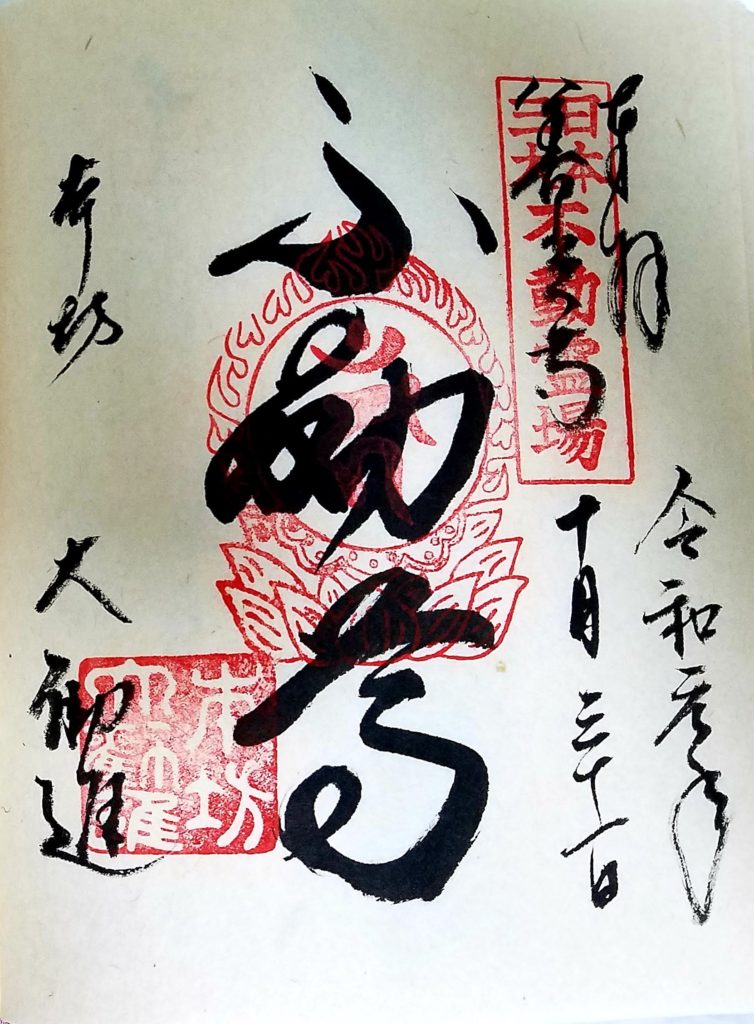

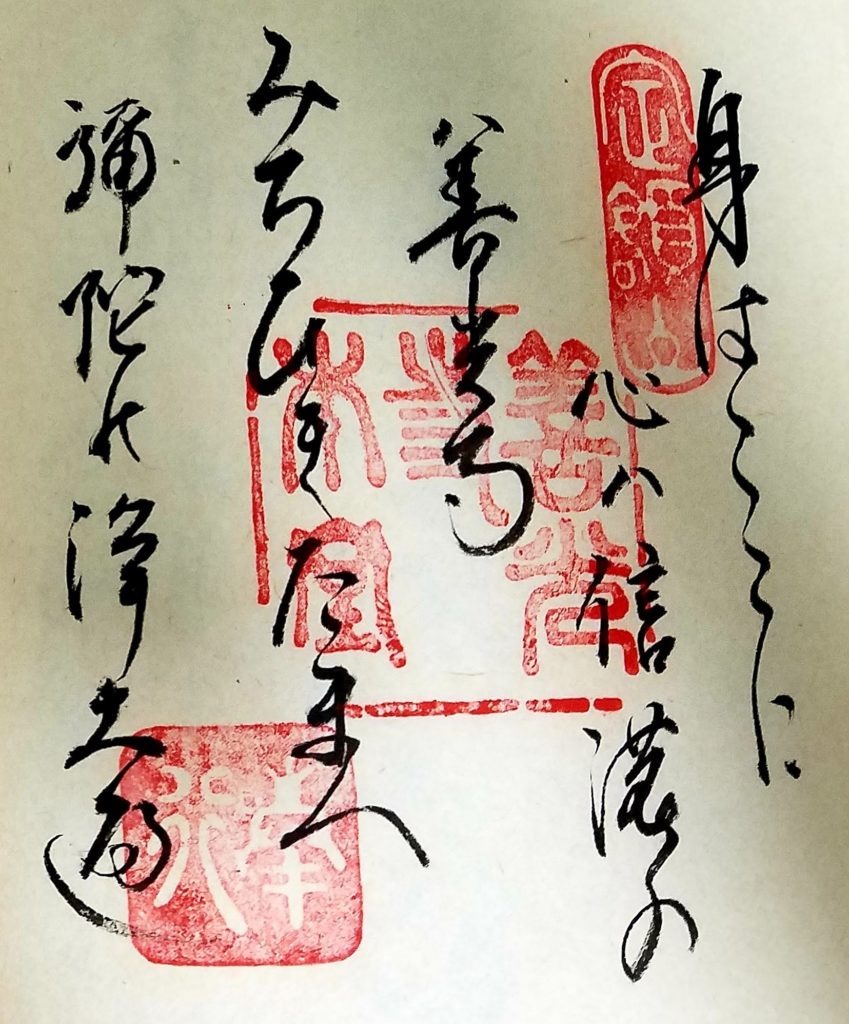

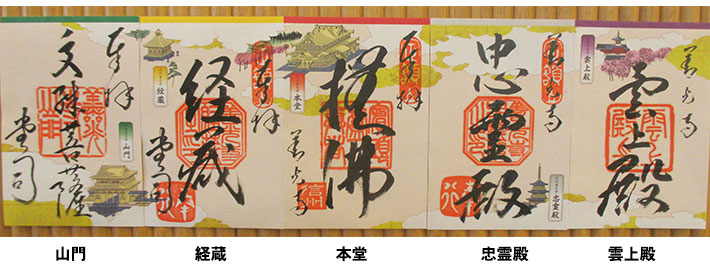

大勧進の御朱印

大勧進の御朱印は、護摩堂の護摩祈願受付所にていただけます。

ハイッ!ではみやが大勧進でいただいた御朱印を紹介しますね。

だから勝手に紹介すなっ!

はいはい…それではどうぞ~

大勧進 通常御朱印 各300円

※大本願・本堂と同じ善光寺(御本尊)の御朱印もあり、合計5種類になります。

善光寺 大勧進

- 住所:〒380-8501 長野市元善町492

- 電話番号:026-234-0001(大勧進事務局)

- 営業時間:8時30分~14時30分 ※12月31日のみ9時30分~14時

- 定休日:年中無休

詳しくはコチラまで👉https://daikanjin.jp/

善光寺 本堂前

大勧進での御朱印をありがたくゲットしたみや達は、次なる御朱印をいただきに洗心で身を清め山門をくぐる。

いや~やっぱり近くで見ると、その大きさに驚くね…( ̄▽ ̄;)

とりあえず山門は後回しっ!

本堂前の授与品所に行くわ。

え、見てかないの?

の質問に、

また来ることになるのだから後でいいのっ!とみや。

また来るって…あぁ帰えりに通るからいいってことね(-_-;)

違うわよっ💦

順番に、ここにも御朱印をいただきにくるから後でもいいって意味っ!

山門にも御朱印があるのっ?(;゚Д゚)

本堂前 授与品所

山門をくぐり、右手にさっそく授与品所を見つけたみや。「行って来るわ」と言い残し、小走りに去っていきました。

※善光寺授与品所では、参拝者に、善光寺如来様の御心を伝える「御守」「念珠」「御線香」など、いろいろ取り揃えている👇

授与品所の詳細ははコチラ👉 https://www.zenkoji.jp/juyohin

善光寺HPより引用

へ~けっこう外国人の皆様もいらっしゃるのね…(;^ω^)

………。

行きかう観光にきた外国人をしり目に、

…ん~~よしっ!( ̄▽ ̄;)

みやを待ってる間、暇だったので本堂前を散策してみる事にしました。

大香炉

あっ、でっかい香炉見つけたっ‼(;゚Д゚)

授与品所の目の前にある大香炉はモウモウと煙を吐き出していました。

ここでコジローメモ⑫:大香炉

現在は2010年11月に修復されたもの。大香炉を3頭の獅子が支えていて、上方はこれまた獅子が煙を吐いているようなオブジェになっている。また中央には善光寺の定紋である「立葵」が刻まれている。大香炉から出る線香の煙を身体につけると、無病息災、病気平癒にご利益があるという。本堂参拝の前にはぜひどうぞ。

善光寺HPより引用

※お線香代は1束100円でした。

親鸞聖人像

授与品所、大香炉を挟んで反対側には親鸞聖人像がありました。

ここでコジローメモ⑬:親鸞聖人像

浄土真宗の宗祖、親鸞聖人が善光寺に参詣の折、善光寺如来様に松の枝を捧げたという故事に基づいて作られました。初代の銅像は太平洋戦争に伴う金属供出で失われましたが、戦後に復興されました。

善光寺HPより引用

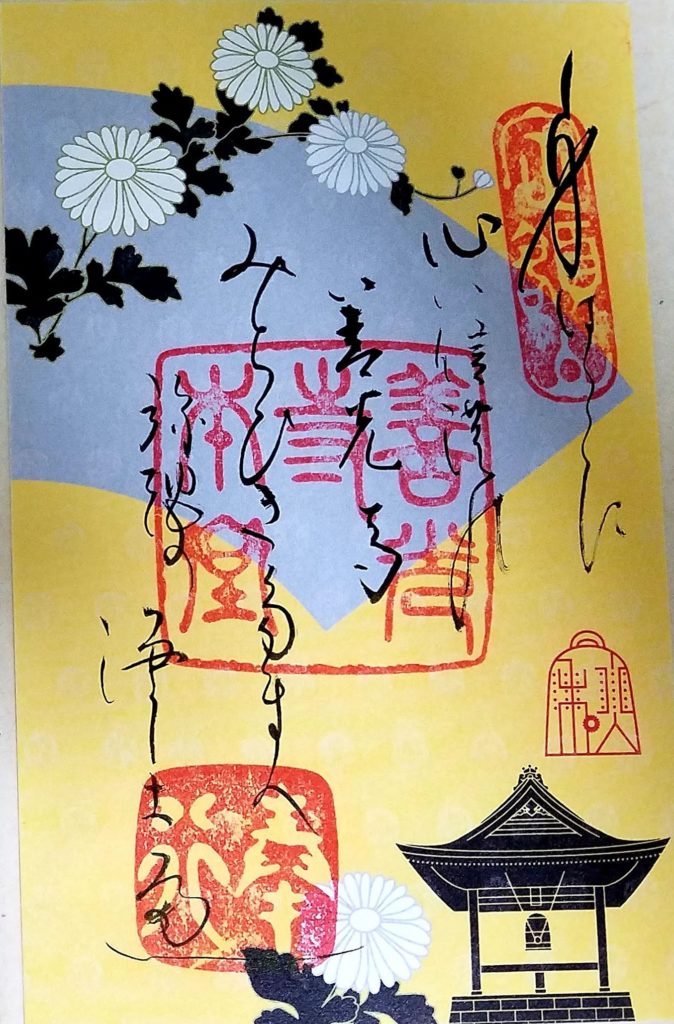

授与品所の御朱印

みやが戻ってきたところで、さっそく本堂前の授与品所でいただいた御朱印をお見せしましょう。

もう好きにして…

善光寺本堂 通常御朱印 各300円

※大本願・大勧進と同じ善光寺(御本尊)の御朱印になります。また本堂内御朱印所でもいただけます。

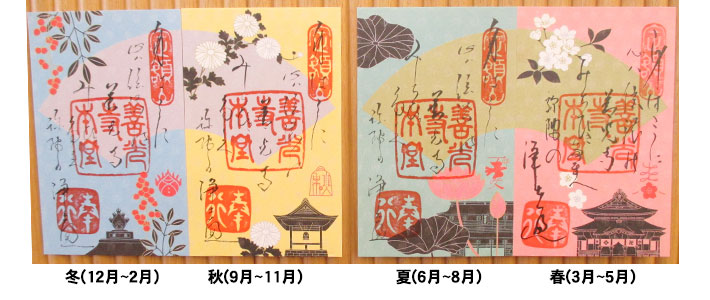

季節限定 御詠歌御朱印(書き置き) 各500円

他にも四季の善光寺にちなんだオリジナルデザインの御朱印用紙に、善光寺御詠歌3番が書かれた御朱印(今回は秋バージョンをいただきました)があるようです👇

※👆の画像は引用です。

国宝 善光寺本堂

授与品所を後にしたみや達の前に、信州善光寺の中核、荘厳たる善光寺本堂がその姿を現した。

山門もすごかったけど、これはこれで圧巻ですな~~( ̄▽ ̄;)💦

そりゃそうよっ💦

なんてったって善光寺の本堂は国宝に指定されてるんだからっ!

こ、国宝っ?まじか~(;゚Д゚)

ここでコジローメモ⑭:国宝 善光寺本堂

本堂は創建以来十数回もの火災に遭ったが、そのたびに善光寺を慕う全国の信徒によって復興されてきた。現在の本堂は宝永四年(1707年)の再建で、江戸時代中期を代表する仏教建築として国宝に指定されている。間口約24メートル、奥行き約54メートル、高さ約29メートルという国内有数の木造建築で、T字型の棟の形が鐘を叩く撞木(しゅもく)に似ていることから「撞木造り」と呼ばれている。また大屋根は総檜皮(ひわだ)葺きで、最奥の瑠璃壇には、御本尊・一光三尊阿弥陀如来様を祀っている。

善光寺HPより引用

本堂 参拝

善光寺本堂の大きさに圧倒されながら、ようやく堂内に足を踏み入れた二人。

せっかく来たのだから本堂でいただく御朱印を後回しにして、堂内を拝観しようとあいなった(みやは何かブツブツ言ってたけどね…)。

御朱印…。

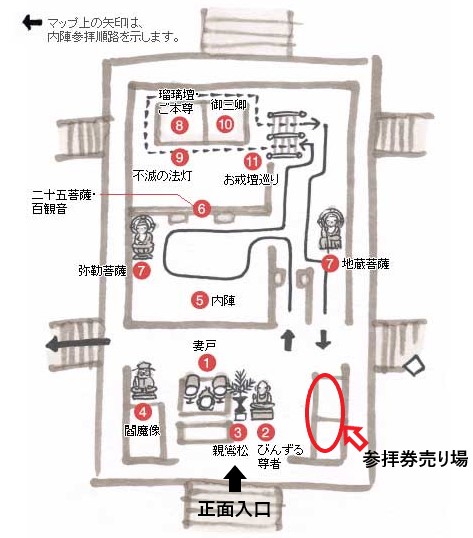

善光寺本堂 簡易MAP👇

※ご注意 本堂内ではカメラ、カメラ付き携帯電話での写真やビデオの撮影は禁止されています。

参拝券の案内

まずは参拝券を買うわよっ!とみや。

本堂の内陣(畳敷きの間)・お戒壇めぐり、善光寺史料館を拝観するには、「内陣券」が必要らしいのでさっそく購入することに。

内陣券頒布価

| 一般 | 高校生 | 小中学生 | 未就学児 |

| 500円 | 200円 | 50円 | 無料 |

山門拝観料

| 一般 | 高校生 | 小中学生 | 未就学児 |

| 500円 | 200円 | 50円 | 無料 |

経蔵拝観料

| 一般 | 高校生 | 小中学生 | 未就学児 |

| 300円 | 100円 | 50円 | 無料 |

三堂・史料館参拝券 ※三堂…本堂・山門・経蔵

| 一般 | 高校生 | 小中学生 | 未就学児 |

| 1,000円 | 400円 | 100円 | 無料 |

※「内陣券」は本堂内の授与品所、本堂正面手前右手の授与品所でも購入できます。

善光寺HPより引用

外陣

えっ?「内陣券」じゃないの(;゚Д゚)💦

みやの考え(わがまま?)により「内陣券」ではなく「三堂・史料参拝のセット券」を購入。

だって、お得だもん💗

そ、そうね…(自分が二人分払ったんですけどね…(-_-;))

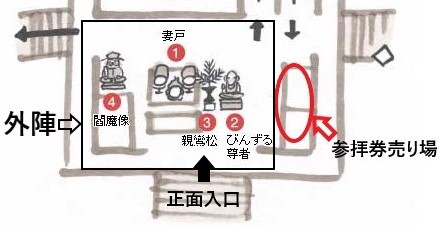

まずは「外陣(げじん)」ねっ!

👇の簡易MAPの数字順に参拝してきたので、ご紹介しま~す💗

自分が全部…(-_-;)

いつまで言ってんのっ!

さっさといくわよっ!💢

自分って不憫だ…

ここでコジローメモ⑮:本堂 外陣

改札の外に広がる板敷の空間が「外陣」と呼ばれ、妻戸台・びんずる尊者・親鸞聖人お花松・閻魔像が安置されている。

善光寺HPより引用

①妻戸台

親鸞聖人お花松の左手に、一段高くなった舞台が置かれています。この舞台が妻戸台です。

鎌倉時代、時宗二祖他阿真教上人の一行が本堂前庭の舞台で踊り念仏を奉納されました。現在「外陣」にある妻戸台は、かつて他阿上人が踊り念仏をした舞台の名残といわれている。法要の時には、瑠璃壇からの鐘の音と妻戸の鐘の音が呼応して、壮麗な雰囲気を醸し出すとされる。

②びんずる尊者像

本堂正面から「外陣」に入いると最初に目にとまる像が、びんずる(賓頭廬)尊者像。お釈迦様の弟子、十六羅漢の一人で、神通力(超能力に似た力)が大変強かったと言われている。俗に「撫仏」といわれ、病人が自らの患部と同じところを触れることでその神通力にあやかり治していただくという信仰があった程だ。

③親鸞聖人お花松

びんずる尊者像の脇に一本の松が生けられているが、これを親鸞聖人お花松と呼んでいる。

鎌倉時代、親鸞聖人は、配流先の越後から関東へ向かう途中、善光寺に参拝、百日間逗流し、その際善光寺本尊に松の木を奉納した。松は常緑樹、一年中ご本尊を祀りたいとの思いが込められたのか、お花松は聖人が奉納されたこの松に由来しているといわれている。

④閻魔像

外陣妻戸壇の東側に閻魔像が祀られている。われわれは死後にこの閻魔様に裁かれ、あの世に旅立つとされている。また「内陣」入口には大鏡がある、この鏡は私たちの嘘を映し出す閻魔様の鏡を表象したものと言われているらしい。

以上、善光寺HPより引用

内陣

「外陣」をひと通り、参拝し終えた二人。続いて改札を通り、奥に広がる「内陣」へと進む。

みやは閻魔様に裁かれたら、地獄の方だな…ブツブツ(~_~;)

あきれた…ホントせこい奴っ💢

ここでコジローメモ⑯:本堂 内陣

改札を入るとすぐそこが「内陣」と呼ばれるエリア。約百五十畳敷きの広大な畳の空間が広がっている。ここは、参詣された信徒がお参りをする空間で、江戸時代までは多くの信徒がここでお籠もり(泊まって祈ること)をしていたとされる。

善光寺HPより引用

⑥二十五菩薩・百観音

「内陣」と「内々陣」を隔てる欄間には、来迎二十五菩薩像が燦然と輝いている。来迎とは極楽浄土からこの世へと阿弥陀如来様と菩薩様が往生人をお迎えにこられることを言う。この来迎の彫像は、実際には二十五の菩薩形像と一人の比丘形像(剃髪の僧形)より成っている。

二十五菩薩像の左右に並んでいるのは、西国、坂東、秩父の各観音霊場のご本尊。これらの霊場巡りの番外札所として、特に結願にお参りされるのが善光寺なのだそうだ。

⑦地蔵菩薩・弥勒菩薩

来迎二十五菩薩像を頭上に「内陣」に座ると、左に弥勒菩薩像、右に地蔵菩薩像が安置されている。弥勒菩薩は、現在天界の中の一つの兜率天で天人のために説法されているが、五十六億七千万年後にこの世に出現され、お覚りをひらいて衆生を導く仏様と、お釈迦様に予言された菩薩様。また地蔵菩薩は、弥勒菩薩がお覚りを開かれるまでの間、六道(地獄、餓鬼、畜生、阿修羅、人、天という六つの迷いの世界)に輪廻して苦しむ衆生をお救いくださる菩薩様と言われている。

内々陣

「内陣」のさらに最奥に広がるは「内々陣」エリア。

「外陣」「内陣」と荘厳な雰囲気に驚嘆しながら善光寺本堂の中枢とも言える場所までやってきた二人だが…

………。

ここはすごい雰囲気だね、圧倒されると言うか……(;一_一)

そ、そうね…💦

宇宙波動を出してる私でさえビックリするわっ!

まだ言ってる…(~_~;)

みやの宇宙波動が気になる方はコチラから👇

⑧瑠璃壇・御本尊

「内々陣」左側の奥、鳳凰と龍の二枚の金襴の戸帳が懸かるところが※瑠璃壇(るりだん)。ここに秘仏の御本尊「一光三尊阿弥陀如来像」が安置されている。通常、戸帳は降りたままだが、お朝事や法要など、お経があがる時にはこの戸帳を上げて、参拝者に開放している。

※いわゆる仏壇のこと。

ここでコジローメモ⑰: 一光三尊阿弥陀如来像

内々陣の「瑠璃壇」には全ての人々を極楽浄土へ迎えてくれる如来様、一光三尊(いっこうさんぞん)阿弥陀如来像が祀られている(通称善光寺如来様と言われている)。また善光寺如来様は貫主(住職)でさえ滅多に見ることはできないらしい。尚、善光寺如来様は阿弥陀如来なので「南無阿弥陀仏」と唱えてお祈りするのが一般的だそうだ。

善光寺HPより引用

⑨不滅の常燈明

戸帳の懸かる瑠璃壇の手前に三基の燈明がある。不滅の常燈明または不滅の法燈ともいい、開山善光卿の代に御本尊様の白毫(眉間にある白い毛)から放たれた光によって点されたといわれている。以来1400年の間、絶やすことなく受け継がれ善光寺を参詣した者は、この常燈明を拝んだだけでも極楽往生疑いなしと言われている。

⑩御三卿

内々陣の右側にかけて、三体の像が祀られている。善光寺を開山した本田善光卿を中心に、向かって右に奥様の弥生御前、左は息子の善佐卿で「御三卿の間」と呼ばれている。また善光寺の寺号は、開山・善光卿の名に由来するといわれて久しい。

この御三卿像は神道の男神女神との様式的類似がみられ、神像として祀られている。一つの堂内に西に御本尊様、東にご神体である御三卿をお祀りしているところは善光寺の特徴だそうだ。

⑪お戒壇巡り

(。´・ω・)ん?

なんか階段みたいなものがあるけど…

内々陣を厳かな空気の中、ため息まじりに参拝し終えた自分、なにやら右奥隅に下に通じる階段があるのに気づいた。

ああ、それはお戒壇巡り(おかいだんめぐり)の入り口ねっ!

お戒壇巡りっ?

ここでコジローメモ⑱:お戒壇巡り

内々陣の奥、右側を進むとお戒壇巡りの入口がある。お戒壇巡りとは、瑠璃壇床下の真っ暗な回廊を巡り、中程に懸かる「極楽の錠前」に触れることで、錠前の真上におられる秘仏の御本尊様と結縁を果たし、往生の際にお迎えに来ていただけるという約束をいただく道場として、参拝者の中では人気の場所らしい。尚、入口にはタイ国王より贈られた仏舎利(お釈迦様の御遺骨)とお釈迦様の像が御安置されている。

善光寺HPより引用

みやは「怖いわっ!」と言っていたが、無視を決め込みお戒壇巡りに突入。

※ここからはある意味ネタバレなので、行かれていない方はとばしてお読み下さい。

👇それでは、自分たちが体験したお戒壇巡りスタートで~す。

お戒壇巡り入口の階段を下りて、真っ暗な通路を進む。

ほ、ホントに真っ暗だわ…💦

結局なんやかんやでついてきたみや。

待ってたらいいのに…と言うと。

お金払ってんだから行くでしょっ!💦ふつうっ💢とみや。

あの~自分が払ってるんですけど…(~_~;)

壁紙に「腰のあたりの壁を手で触れていってね」的なガイドが貼られていたので、言う通りに右手で壁に触れながら、真っ暗な道を進む二人。

やっぱり真っ暗闇の中を歩くのは、めちゃくちゃドキドキでした。

当然みやは自分のシャツをぎゅ~っと掴んで後を付いてきています。

ホントにこっちでいいの…?

なんてみやの心配をよそに、とにかく壁を伝ってそろそろと歩いていきます。二回ほど角を曲がったあたりで、なにか四角いモノが手に触れました。

ナニコレっ?

何々っ‼どうしたのっ?💦

急に立ち止まったので驚くみや。

手に触れたものを、引っ張ってみるとちょっと動く感じ。

そこで、ピンッ!ときました。

ああ、これが噂の極楽の錠前ねっ!( ̄▽ ̄;)

面白い形(記憶によれば多角形のようなモノ)をしていたので、何度もいじくり回していると…

そ、そうか…ここはあの世ね…

いつの間にか私、あの世へ旅立っちゃったんだわ…

はっ?(;゚Д゚)

急に立ち止まりしばらく遊んでいた時間が、みやの中で恐怖を超えておかしな思考に変わったらしいです…。

これはこれで面白い(笑)ので放っておこうと思ったのですが(後でじぶんがあの世にめされる)ので再び歩みを進めることに。

徐々に通路を進むにつれぼんやり明るくなってきた周り、出口が近いことがわかりました。

そして無事生還っ!

これで御本尊と結縁を果たせたと思うと、なんだか感極まりました。

一人を除いては…

あれっ…ここは天国なのっ?

ちゃんちゃん。

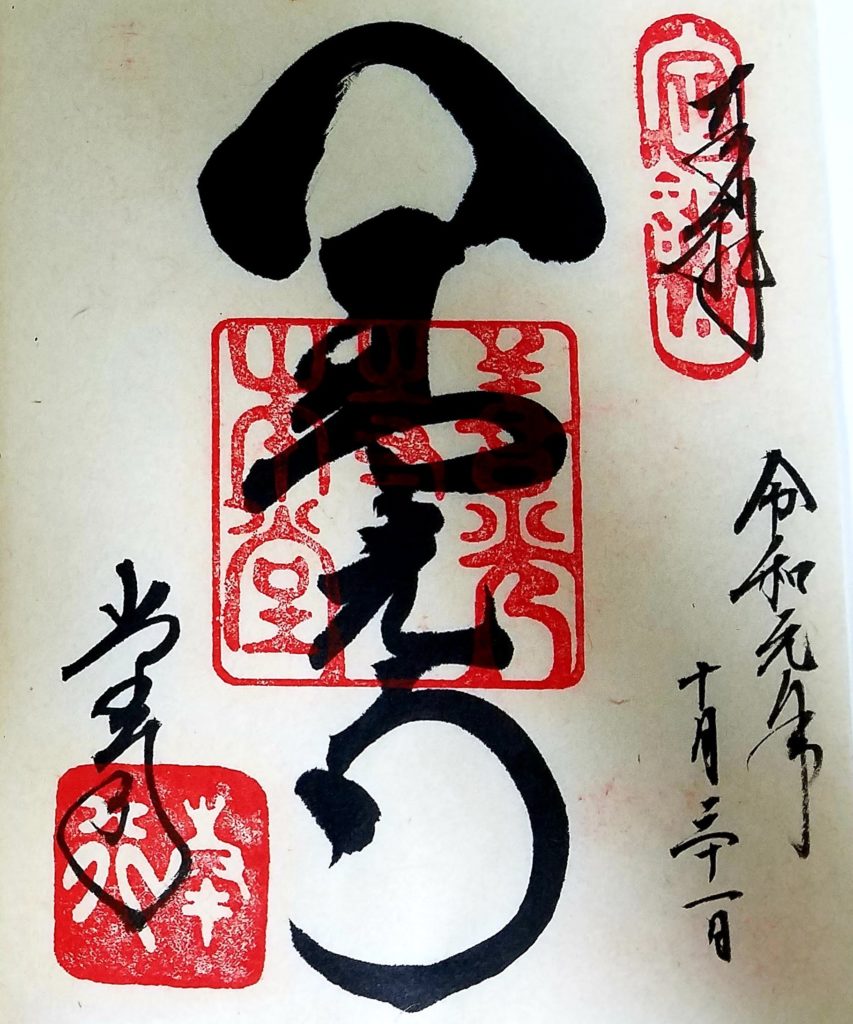

本堂の御朱印

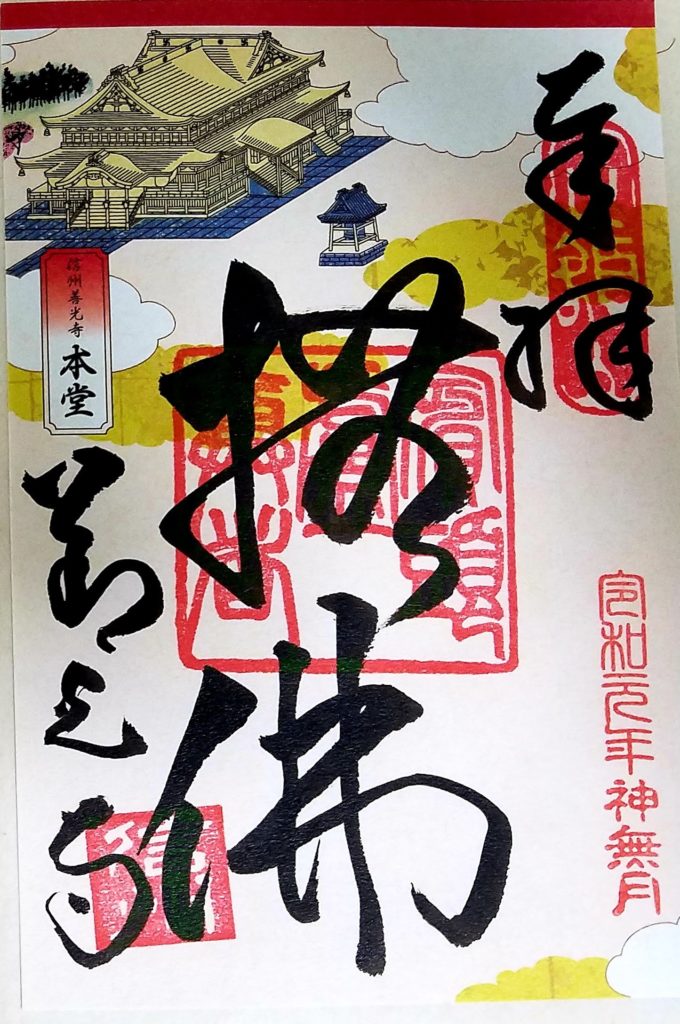

国宝善光寺 本堂を十分に参拝したところで、また珍しい限定御朱印をみやがいただいていたので御紹介します。

御朱印はいただいたけど…

これから私、閻魔様に裁かれるのかしら…

みやにはお戒壇巡りが、とても効いたようですね…( ̄▽ ̄;)

諸堂めぐり限定御朱印(本堂) 各500円

諸堂めぐり限定御朱印

諸堂めぐり限定御朱印とは善光寺の5か所の諸堂でのみ頒布する、各お堂限定の御朱印(紙札のみ)のこと。善光寺の古地図浮世絵をモチーフにしたオリジナル御朱印紙に、各お堂の御朱印をしたためてあり、5種類を横並びにつなげると1枚の絵となるのだ。

● 頒布場所(御朱印種類):山門(文殊菩薩)、経蔵(経蔵)、本堂内御朱印所(びんずる尊者)、忠霊殿(忠霊殿)

雲上殿(雲上殿) ※雲上殿は境内から離れた場所となり、車で10分程度。

● 頒布時間:各諸堂:午前9時~午後3時まで

● 頒布価格:500円

善光寺本堂㏋より引用

運命の護符作成 命泉庵ご祈念堂

鐘楼・梵鐘~東庭園

諸堂限定御朱印を求め次の目的地を目指す二人だが、とりあえずここで休息を取ることにしました(みやのこともあるしね…)。

大丈夫だよっ💦

とは言うものの、見た感じ顔色がまだ優れなかったので強引に休憩。

「時間ないのに…」と言うみやをよそに、自分は元気なので本堂の東側を何となく散策。

途中、絵になる風景だったので撮ってみました👇

ここでコジローメモ⑲:善光寺の鐘楼・梵鐘

鐘楼は嘉永六年(1853年)に再建された檜皮葺の建物で、南無阿弥陀仏の六字にちなんで6本の柱で建てられた。

善光寺㏋より引用

梵鐘は寛文七年(1667年)鋳造の名鐘であり、重要美術品に指定されている。毎日午前10時から午後4時の毎正時に時を知らせる鐘として、更に長野オリンピックの開会を告げた鐘として親しまれている。また善光寺の鐘楼は「日本の音風景百選」に数えられているのだ。

その他にも善光寺には東庭園という草木や季節の花、初夏には蛍の名所となる水場もあり参拝者の憩いの場として楽しまれているようです。(自分たちは時間的に行けませんでしたが…涙)

また東庭園では、例年4月から11月にかけて「善光寺びんずる市」というマーケット(フリマ?)が開かれていますので、コチラも覗いてみてはいかがでしょうか。

- 開催日時:2020年は9月~11月の第2土曜 10時~15時 9月12・13日/10月10・11日/11月14・15日

- 場所:善光寺境内 六地蔵広場・東庭園(長野市元善町491)

- 駐車場:善光寺周辺P(有料)

※追記 2020年8月13日 (木)2020年の「善光寺びんずる市」は【善光寺境内での開催】をすべて断念(中止)することを決定いたしました。

詳細はコチラから👉https://www.binzuru-ichi.com/

コメント